Allan Dwan et l’Homme fatal - A la redécouverte d’un féministe hollywoodien

Un texte écrit par Jean-Philippe Costes

mercredi 30 décembre 2015, par Le Collectif Sistoeurs

A Patrick Brion

Le Cinéma de minuit se moque du regard d’autrui. A son heure de petite écoute, le grand public est au lit. Tout en somme lui est permis. Des histrions dénudés s’habillent en crypté pour se vautrer dans l’orgie, sous l’oeil lubrique de voyeurs impénitents. Des massacres à la tronçonneuse sont perpétrés par des tueurs psychopathes, pour le bonheur pervers des amateurs d’horreur. Un docte cinéphile se risque même à conférer avec une poignée de coreligionnaires. Peu lui importe que la salle de projection soit presque vide, il parlera comme de coutume de quelque rareté du Septième Art. Son auditoire, étrange attelage de vieux puristes et de jeunes esthètes de l’Ecran, l’écoute avec ferveur. Il boit ses précieuses paroles comme le disciple émerveillé s’imprègne béatement des leçons du Maître. Ce soir ou ce matin, on ne le sait plus très bien tant la messe cathodique est tardive, un cycle est consacré à l’oeuvre édifiante d’Allan Dwan. Le non-initié fronce les sourcils en entendant le nom du saint hollywoodien. Il affecte néanmoins la satisfaction, pour ne pas froisser l’assistance confite en dévotion. Un fou rire sacrilège finit pourtant par lui échapper lorsque enfin est présenté le premier opus de l’illustre inconnu : Deux rouquines dans la bagarre. Comment ne pas lever les yeux au ciel quand un titre empeste à ce point l’odeur terreuse du pur navet ? Le Cinéma de minuit peut toujours le nier, il a B, X et Z pour seule trinité. Allons donc nous coucher séance tenante, puisque ses prêtres et leurs fidèles se moquent véritablement de tout.

Il s’avère pourtant difficile de se détourner de Slightly Scarlet. L’improbable long-métrage tient curieusement le Spectateur en éveil. Les mauvais esprits attribueront ce brutal regain d’intérêt à Rhonda Fleming et Arlene Dahl, rousses flamboyantes dont le sex-appeal confine à la sorcellerie. L’appel de la chair ne saurait toutefois suffire à expliquer l’attraction qu’exercent les deux héroïnes sur le commun des mortels. Qu’y-a-t-il de saisissant, d’intriguant, de fascinant dans les mésaventures des soeurs June et Dorothy Lyons ? Nul n’est besoin d’être un commentateur d’élite pour le deviner. Le scénario de Robert Blees place la féminité au centre du Film noir, genre masculin par excellence. Ce renversement des positions dominantes est contraire à toutes les conventions de l’Occident de la première moitié du XXè siècle, société patriarcale qui fut le théâtre des exploits cinématographiques d’Allan Dwan [1]. La troublante inversion des rôles apparaît surtout comme un fait récurrent, dans la longue carrière de celui que Peter Bogdanovich a judicieusement surnommé "le dernier pionnier de Hollywood" [2]. Quelle veuve ! (What a Widow !), Her First Affair, Navy Wife, Woman-Wise, Heidi, Rebecca of Sunnybrook Farm, Josette, Sailor’s Lady, les exemples sont innombrables. Cette dévotion à la Femme est déjà perceptible dans les oeuvres muettes de l’ancien pilier de Triangle et de Famous Players-Lasky [3]. Elle se prolonge après la seconde guerre mondiale. Le phénomène est particulièrement intéressant. A partir de 1945, Dwan arrive en effet au terme de son odyssée artistique. Il officie sous la férule de petites sociétés de production, à l’image de la compagnie Republic. Or, cette période crépusculaire est essentiellement dédiée au sanctuaire de la virilité : le Western. Eve qui s’invite dans le pré carré d’Adam, la vision iconoclaste mérite à l’évidence la plus vive attention. Glisserait-elle quelque couleuvre dans le jardin paradisiaque du machisme triomphant ?

Le noctambule, hélas, est mordu par le pessimisme quand ses yeux cernés par la fatigue se mettent fébrilement en quête de représentations contestataires. Les films de Dwan semblent en effet reprendre à leur compte les poncifs de la phallocratie hollywoodienne. Ils associent la Femme au Mal en la présentant, avec constance et mépris, comme l’antithèse d’un personnage héroïque. Sally Sinclair alias Belle Le Grand (Vera Ralston) donne un visage à cette petitesse chronique. La Dame aux bijoux étincelants et aux robes fastueuses fréquente certes la Haute Société de New York et de Californie. Elle justifie néanmoins la piètre réputation du "sexe faible", dans l’Amérique puritaine de la fin du XIXè siècle. Toute sa fortune repose en effet sur le Jeu, c’est-à-dire, sur le Vice. A la vue de cette scandaleuse du Montana qui non content de posséder le plus gros tripot de San Francisco, prend un malin plaisir à vivre dans le célibat, les honnêtes citoyens ont le coeur qui se soulève de dégoût. Ils sont confortés dans l’idée que la féminité va de pair avec la perversité.

Dorothy Lyons enrichit la sinistre rime tout au long de Deux rouquines dans la bagarre. L’ancienne détenue fait ainsi étalage de son ineffable bassesse dès sa sortie de prison. Lascive jusqu’à l’outrance, elle tente sans vergogne de séduire tous les hommes qu’elle rencontre. Pire, elle dérobe le moindre objet de valeur qui passe à portée de sa main. Rien ne semble en mesure de l’amender, pas même la perspective d’un nouveau séjour au pénitencier. Sa kleptomanie est un symbole tonitruant. Echo de sa criante lubricité, elle hurle à la face du monde que la Femme est maladivement mauvaise.

Le spectre de la Vamp, classique parmi les classiques des salles obscures, transparaît sous la focale tristement réductrice de Dwan. Le réalisateur a cependant besoin d’un éclairage supplémentaire pour montrer plus clairement l’âme damnée de la Création. Il jette à cette fin une passerelle entre Cinéma et Religion. L’un des fantasmes les mieux ancrés dans l’opinion publique peut ainsi prendre corps avec la bénédiction des livres saints : la Femme, démoniaque par essence, est fatale à l’Homme. Violet Barton (Vera Ralston) est l’emblème de cette nocivité aux confins des écritures scénaristique et théologique. L’héroïne de Surrender a en effet pour spécialité de tourmenter tous les messieurs qui la côtoient. Pour lui offrir les joyaux qu’elle réclame en échange de ses faveurs, un brave croupier de La Mirada puise par exemple dans les caisses du casino qui l’emploie. Il est aussitôt congédié par son patron Greg De Laney (John Carroll). Lorsque l’insatiable Mademoiselle Barton jette son dévolu sur Johnny Hale (William Ching), un drame plus terrible encore se produit. L’intègre journaliste comprend dès les premiers jours de son mariage que sa compagne, hypocrite et vénale en diable, ne l’a épousé que pour jouir de sa fortune. Il se laisse gagner par le désespoir et perd peu à peu sa dignité de vaillant serviteur de la Presse. Au contact de Violet la nauséabonde, les hommes se flétrissent. Les innocents deviennent des coupables et les vertueux, acculés à la décadence, se convertissent à l’indécence. Eve entraîne Adam vers les profondeurs.

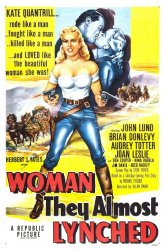

Cette trajectoire descendante est pour Dwan l’occasion de remonter aux sources de la Genèse. Que fait ainsi Kate Maris (Audrey Totter) dans La femme qui faillit être lynchée (Woman They Almost Lynched) ? Enlevée par le Capitaine Quantrill (Brian Donlevy), bandit de grand chemin à la solde des rebelles Sudistes, la vipère édénique s’unit honteusement à son kidnappeur. Elle pousse l’infamie jusqu’à regagner son domicile conjugal pour narguer Bill (Reed Hadley), son premier mari. Ce dernier, écoeuré, tente de se venger en abattant le truand qui a brisé son foyer. Le règlement de compte lui coûte la vie. Avec cette mort tragique, l’Ancien Testament renouvelle sa sentence antédiluvienne : Eve a bel et bien pour vocation de précipiter la chute d’Adam.

Le discours semble dépourvu d’ambiguité. Le Spectateur occidental du XXIè siècle n’éprouve qu’un seul désir en l’écoutant : couper court au cycle lamentablement primaire du Cinéma de minuit. Un sursaut de la conscience fait cependant jaillir la lumière de ces abîmes de simplisme haineux. Et si Allan Dwan se drapait dans les oripeaux de la misogynie à seules fins de tromper la censure de son temps et d’affirmer impunément ses convictions féministes ? Une analyse approfondie accrédite cette théorie aussi surprenante que stimulante. Elle nous laisse entendre qu’Adam n’est pas victime mais coupable. Le retournement de la pensée biblique est fort audacieux et ne trouve guère d’équivalent que chez ce mal-pensant d’envergure que fut Josef Von Sternberg [4]. Il prend tout son sens au fil de Deux rouquines dans la bagarre. L’acteur principal de cette immersion dans les eaux troubles de Bay City, alter ego américain de Sodome et Gomorrhe, a pour nom Ben Grace (John Payne). Cet affidé du caïd Solly Caspar (Ted de Corsia) dénonce les crimes de son chef à la Police afin de faire main basse sur sa ville. Il soutient parallèlement la candidature de Frank Jansen (Kent Taylor) à la mairie. Le politicien est élu. Comme il est réputé incorruptible, Grace courtise sa secrétaire et proche amie June Lyons. La jeune femme, innocente, se laisse convaincre que Dave Dietz (Frank Gerstle) serait un dirigeant idéal pour la brigade criminelle de la cité. Son perfide fiancé exulte. L’inspecteur dont il a sournoisement fait l’éloge ne manquera pas d’être promu par Jansen. Comme il lui est totalement dévoué, la pègre pourra continuer de sévir en toute quiétude. L’infortunée June a ouvert sans le savoir la boîte de Pandore. Faut-il pour autant lui en faire grief ? Le film, d’un abord anodin, réinterprète ici le Pentateuque au gré d’un palimpseste éminemment subversif. Si Eve prend le chemin du pire, c’est au fond par la faute de son meilleur ennemi : Adam [5] .

L’exégèse iconoclaste a une conséquence qui remet une fois de plus en cause les fondements de la tradition religieuse. C’est l’Homme qui par sa faiblesse, a transformé le Paradis terrestre en Enfer. Belle Le Grand ne le sait que trop bien. Au commencement, elle est une jeune fille respectable et respectée. Tout change néanmoins à l’issue de son mariage avec Charles LeFange (Stephen Chase). Le joueur professionnel entraîne sa compagne dans la boue des pokers menteurs et des cartes biseautées. Pris en flagrant délit de tricherie, il assassine l’adversaire qui l’accuse et abandonne sa femme au shérif. Belle est condamnée à la laideur indicible de la réclusion criminelle. Ite missa est, Eve doit sa déchéance à l’odieux Adam.

Une question, embarrassante entre toutes, vient immanquablement à l’esprit du cinéphile de minuit qui assiste à la messe blasphématoire de Dwan : l’Homme n’est-il pas au fond le véritable démon de la Création ? L’itinéraire de Charles LeFange avance une réponse qui repousse de nouveau les frontières de l’interdit spirituel. Le malfaiteur, métamorphosé en Montgomery Crane pour les besoins de sa cavale, se reconvertit dans la haute finance. Il fait fortune grâce à moult opérations spéculatives et devient l’un des seigneurs de New York. Son existence aristocratique, cependant, n’est qu’une façade qui ne modifie en rien son essence maléfique. Serpent il a été, serpent il demeure. La férocité avec laquelle il plante ses crocs venimeux dans le cou de John Kilton (John Carroll) en témoigne avec force. L’immonde Crane s’est promis de s’emparer des mines d’argent de l’entrepreneur au coeur d’or. A cette fin, il est prêt à user des plus vils moyens. Nuire à son bouillant rival dans le chaudron de Wall Street, racheter ses créances, incendier ses gisements et le déclarer coupable du sinistre, aucune abomination ne réfrène ses piteuses ambitions. Les anges n’ont pas de sexe, prétendent les théologiens à l’unisson. Satan appartient indubitablement à la gent masculine, leur répond Belle Le Grand à travers une intrigue en forme d’invitation à la mise à l’index.

Le bien intitulé Angel in Exile justifie ce procès en diablerie. Charles Dakin (John Carroll), Ernie Coons (Art Smith) et Max Giorgo (Barton MacLane), les héros de ce récit original qui débute comme un film noir pour s’achever en western, témoignent en effet du caractère infernal de l’univers masculin. Les trois sulfureux individus sont des gangsters qui, par l’odeur du lucre alléchés, font assaut de ruse pour s’approprier un million de dollars en poudre d’or. Les deux premiers malfrats se liguent contre le troisième. Ils feignent d’avoir perdu le butin pour ne pas devoir le partager. Le voleur volé n’est pas dupe. Il pressent que ses complices, devenus traîtres au nom du profit maximal, ont dissimulé leur bien mal acquis au fond d’une mine égarée dans les montagnes mexicaines. Le brutal Giorgo ne s’en inquiète pas outre mesure. Un passage à tabac et quelques parties de roulette russe, pense-t-il, viendront rapidement à bout des comploteurs. Convoitise, immoralité, violence, toute l’âme de l’Homme est résumée dans cette séquence ténébreuse. La malsaine trinité résonne à la façon d’une absolution. Eve n’a pas à porter le fardeau du Péché. Elle ne peut connaître la disgrâce qu’en singeant le primitif Adam.

C’est ici que la pensée aventureuse d’Allan Dwan se heurte à un obstacle majeur. Si le modèle masculin est un contre-exemple, pourquoi Diable tant de femmes s’ingénient-elles à devenir des hommes comme les autres ? Belle Le Grand apporte un début de réponse à cette objection dérangeante. Sally Sinclair suit son époux Charles LeFange dans l’enfer du Jeu par amour. A sa sortie de prison, l’innocente injustement condamnée pour complicité d’homicide reprend le métier de son mari indigne pour subvenir à ses besoins. Sentiments et raisons matérielles conduisent ainsi la gent féminine à reproduire les usages douteux du "sexe fort".

Le tragique mimétisme, ajoute aussitôt Dwan, s’impose d’autant plus quand la guerre est déclarée. Les hommes venant à manquer, les femmes n’ont d’autre choix que de les remplacer [6]. Elles sont contraintes d’adapter leur caractère à des défis existentiels qu’elles sont appelées à relever seules. Delilah Courtney (Nina Varela) est le symbole de ce virilisme obligatoire. Propulsée à la tête de Border City et du complexe minier qui entoure la ville, la matrone du Missouri doit aller toujours plus loin dans la masculinité pour tenir en respect les ennemis Nordistes et Sudistes qui voudraient préempter son territoire. Son administrée Sally Maris (Joan Leslie) subit la même mutation. Non seulement la jeune fille de bonne famille est forcée de renier son éducation en héritant du tripot de son frère assassiné mais de surcroît, elle est poussée à faire preuve d’une véhémence contre-nature pour dissuader les brutes du Far West qui la menacent quotidiennement. Nécessité fait loi, semble-t-elle nous confier entre détermination et fatalisme. L’androgynie est la rançon de l’hostilité du monde.

Dwan, cependant, n’élude pas la responsabilité des femmes dans cette confusion éthique et identitaire. Violet Barton en atteste continuellement dans Surrender. Rien ne la condamne à se fourvoyer dans la vénalité, le mensonge, la concupiscence et l’égoïsme. La petite boutiquière sombre dans la roture de l’ignominie ordinaire parce qu’elle est avide de vivre en princesse. C’est l’ambition qui creuse la tombe de sa féminité. La coupable admet d’ailleurs sa faiblesse. "Nous sommes exactement pareils", lance-t-elle à Greg De Laney, le potentat de La Mirada qu’elle s’évertue contre toute raison à rejoindre dans le vice.

Allan Dwan reconnaît toutefois des circonstances atténuantes aux femmes qui consentent à se dénaturer. Leur volonté, insiste le réalisateur, est altérée par les charmes trompeurs du mode de vie masculin. Le cas de Dorothy Lyons est typique de cette perversion du libre arbitre. La jeune désaxée de Deux rouquines dans la bagarre veut s’unir à Ben Grace afin de goûter à l’opulente condition de Parrain de la Mafia. Le bonheur qu’elle espère trouver n’est qu’un mirage, le nabab aux mains sales qu’elle courtise étant voué au malheur de tous ceux qui font profession de criminel. Qui ne céderait pourtant à la délicieuse tentation de régner sur une ville en se prélassant dans l’argent facile ? Le modèle masculin a beau être une impasse, la jouissance et la domination qu’il promet n’en demeure pas moins irrésistible.

Eve séduite par une image trompeuse, Dwan s’appuie sur cette mystification immémoriale pour parachever son oeuvre de démythification. Certains personnages mis en scène par le cinéaste donnent le sentiment que masculinité est synonyme de magnificence. William Howard (Walter Brennan), le shérif de Surrender, est ainsi un parangon de loyauté qui lutte sans relâche contre les philistins de La Mirada. John Kilton, le prospecteur intrépide de Belle Le Grand, est un bon samaritain qui place la générosité au-dessus de toute autre valeur. Norman Marlowe (Roy Gordon), l’éditorialiste de Deux rouquines dans la bagarre, est un prêcheur prêt à mourir pour dénoncer les pharisiens de Bay City. Nul n’est plus courageux et désintéressé que lui sinon le Maire Frank Jansen, Moïse des temps modernes qui jure d’imposer la Loi aux adeptes du Veau d’or. Tous ces êtres touchent indéniablement à la sainteté. Force est néanmoins de constater qu’ils ne sont que des exceptions à la règle de la médiocrité masculine. Quelle est donc leur véritable vocation ? Faire passer une masse de pécheurs pour une élite. Tout est illusion au royaume d’Adam. C’est en cela, conclut Dwan comme on enfonce le dernier clou d’un crucifié, que l’Homme est indissociable du mot "fatal".

Le Féminisme du prophète des studios Republic a cessé d’être une hypothèse pour devenir un fait établi, qui contraste violemment avec les us et coutumes du monde patriarcal d’avant 1968 [7]. Il y a toutefois plus étonnant encore chez ce pourfendeur subliminal du machisme dominant grimé en pilier du temple hollywoodien. Allan Dwan n’est pas seulement le continuateur du courant contestataire initié par les Suffragettes de Madame Pankhurst en 1903 [8]. Il n’est pas davantage le docile compagnon de route des universalistes qui, à l’instar de Simone de Beauvoir, réclament à cor et à cri la stricte égalité des sexes. Le réalisateur est un précurseur qui prône hardiment la séparation des genres masculin et féminin. Plusieurs décennies avant des théoriciennes telles que Julia Kristeva, Kate Millet ou Luce Irigaray, il pose les jalons du Différentialisme en soutenant qu’Homme et Femme sont foncièrement dissemblables.

Cette opposition radicale se manifeste symboliquement à Border City. La localité qui constitue le décor de La femme qui faillit être lynchée est une zone tampon entre les camps Fédéré et Confédéré. Elle proclame sa neutralité tant militaire que politique. Comme les partisans du Nord et du Sud se disputent constamment les richesses minières de la région, la situation de la "ville frontière" devient cependant intenable. Il faut choisir, appartenir à une faction ou à une autre. Le message, bien que sous-jacent, est limpide. L’Universalisme n’a pas de sens. Les féministes doivent rejeter le nivellement et accepter la différence des sexes. Sally Maris privilégie cette option à l’issue du duel typiquement masculin qui l’oppose à la "pistolera" Kate Quantrill. La créature, virilisée à son corps défendant, décide de redevenir pleinement féminine en rejetant la violence et la haine qui l’entourent. Elle sent que la Nature lui impose ce retour aux sources. Tous les citoyens de Border City prennent conscience de cette nécessité quand Sally, accusée de collaboration avec les Sudistes, est condamnée à être pendue en place publique. Est-ce ainsi que les femmes meurent ? s’insurgent de concert les villageois horrifiés de voir une demoiselle rudoyée comme un homme. Nul ne saurait accepter pareille abjection. Pour vivre décemment, "Il" et "Elle" doivent être distingués.

Cette distanciation est pour Dwan la condition sine qua non du salut féminin. Janet Barton (Maria Palmer) le comprend au fur et à mesure que se dénoue l’intrigue de Surrender. La jeune commerçante se méfie des manières masculines de sa soeur Violet, brebis égarée qui s’offre au loup en étreignant le dangereux Greg De Laney. Elle méprise plus encore la dureté du maître de La Mirada, roi dont elle pressent qu’il périra sous les balles pour avoir trop régné par le fusil. Sa fibre anti universaliste affleure de sa défiance revendiquée : les mâles nous conduisent infailliblement au Mal. Eloge ultime de ce cloisonnement des genres, l’irrécupérable Kate Quantrill finit elle aussi par effacer le chromosome Y de son caryotype corrompu. Quand Sally Maris l’accuse d’être "la honte de son sexe", la Jesse James en jupons échange en effet sa dérisoire panoplie de bandit contre une robe de chanteuse. Elle quitte le Kansas pour la Nouvelle-Orléans. Son Eden est à l’Est, loin des barbares de l’Ouest sauvage.

Persévérer dans la féminité n’est pourtant pas sans risque. Eve pourrait s’enfermer dans sa condition en se convertissant à l’Essentialisme. Dwan n’a cependant que faire de cette mise en garde. Le cinéaste affiche même une confiance inébranlable. Quoi de plus logique pour qui a saisi le sens profond de son oeuvre ? Si Eve est meilleure qu’Adam depuis la nuit des temps, elle a tout intérêt à cultiver sa singularité. C’est en assumant sa nature qu’elle accédera au bonheur et que la Terre entière, guidée par sa sagesse, deviendra un paradis. A l’écoute de cette rhétorique aux accents eschatologiques, le souvenir de Johann Jakob Bachofen se rappelle à la mémoire des spectateurs initiés. Pour le philologue suisse, père spirituel du Différentialisme, le monde aurait d’abord vécu un âge d’amour et de paix sous l’égide des femmes. Les hommes auraient hélas mis un terme à cette ère enchantée en confisquant le Pouvoir. A la quiétude et à la bienveillance de jadis, ils auraient substitué l’agression et la domination pour le malheur de tous. Un seul geste pourrait assécher cette vallée de larmes : revenir à la glorieuse Société matriarcale des origines. L’Humanité n’aurait d’autre avenir que la féminité.

En définitive, Allan Dwan a toujours fait sienne cette théorie de l’infériorité masculine formulée au XIXè siècle. Sa connivence idéologique devient néanmoins ferveur mystique dans Angel in Exile. L’exaltation du réalisateur se manifeste au moment où Charles Dakin et Ernie Coons, les deux truands qui ont trahi leur associé Max Giorgo, se présentent à l’entrée de la vieille mine mexicaine où ils veulent cacher leur poudre d’or volée. Des noires entrailles de la montagne surgit une bienheureuse aux traits lumineux. La rayonnante créature se nomme Raquel Chavez (Adele Mara). Elle n’est qu’une simple paysanne à la recherche de son âne mais en comparaison des mauvais larrons qui l’observent entre crainte et admiration, elle apparaît comme une Vierge venue de Fatima ou de Lourdes. Le contraste est édifiant. Tandis que l’univers de l’Homme relève du Profane à l’état pur, celui de la Femme est de l’ordre du Sacré. La suite du récit approfondit cette opposition et lui donne sa pleine signification. Désireux de blanchir son argent sale, Dakin prétend avoir découvert un filon aurifère dans une galerie abandonnée. Le gisement étant épuisé depuis longtemps, les habitants de San Gabriel crient au miracle. La "Dame bleue", patronne de leur village, aurait béni le prospecteur américain. La croyance est infondée mais contre toute attente, la magie opère. L’acolyte de l’infréquentable Ernie Coons est transfiguré par l’amour que lui portent, aussi indûment que sincèrement, les adorateurs de la Madone des mineurs. Il renonce au Mal, dénonce ses complices au péril de sa vie et rend les biens qu’il avait dérobés. Sa trajectoire sinueuse écrit un message en lettres d’or aux obscurantistes qui, oubliant qu’au-dessus de la prostituée Madeleine siège Marie la mère du Christ, légitiment la phallocratie au nom de la Bible : la Femme, véhicule privilégié de la Grâce, a pour fonction de guider l’Homme vers la Rédemption.

Belle Le Grand complète ce mouvement de divinisation, que Dwan orchestre audacieusement à la baguette de la Religion. La riche tenancière de maisons de jeu est officiellement le Diable incarné. Officieusement, elle est une sainte dévouée au service d’autrui. Celle qui s’appelait naguère Sally Sinclair protège, finance et oriente ainsi sa jeune soeur Nan (Muriel Laurence) dans une absolue discrétion. Elle veille tout aussi secrètement sur John Kilton, bienfaiteur constamment menacé par le monstrueux Charles LeFange. Telle est la Femme, semble nous dire ce radieux personnage que le commun noircit par ignorance. Son instinct protecteur la désigne pour être l’ange gardien de l’Humanité.

La rétrospective Allan Dwan promettait d’être un pensum. Elle constitue en vérité une formidable invitation à redécouvrir un artiste qui, non content d’avoir été un pionnier de Hollywood, fut l’annonciateur d’un certain Féminisme. Le grand oublié du Public a réalisé quatre cents films environ. Si les derniers sont passionnants malgré leur modeste budget, les premiers, produits par les studios les plus fortunés, laissent augurer mille et une merveilles aux curieux qui feront l’effort de les exhumer du néant. Commencer par la fin d’une oeuvre monumentale pour mieux remonter vers son commencement, le Cinéma de minuit n’a décidément que faire des conventions. Puisse-t-il en être ainsi pour longtemps encore.

Notes

[1] L’imposante filmographie d’Allan Dwan s’étend de 1911 à 1961.

[2] Peter Bogdanovich, Allan Dwan, le dernier pionnier, Londres, Studio Vista, 1971.

[3] Allan Dwan, alors au sommet de sa popularité, eut Gloria Swanson pour égérie. La Star fut notamment l’héroïne de Zaza, de Tricheuse (Manhandled) et de Vedette (Stage Struck).

[4] Sur ce sujet, voir Jean-Philippe Costes, Les Subversifs Hollywoodiens, Editions Liber, Montréal, 2015, pp. 109 et s.

[5] La photographie contrastée de John Alton souligne brillamment l’opinion d’Allan Dwan. A l’univers chatoyant de June Lyons s’oppose en effet le monde tout en noirceur de Ben Grace.

[6] Dwan parle en pleine connaissance de cause, lui dont la brillante jeunesse fut traversée par les ténébreux orages de la première guerre mondiale. Il put constater que les hommes, enlisés dans les tranchées, furent généreusement remplacés par les femmes dans tous les pays en conflit.

[7] Point d’orgue du combat féministe, 1968 fut l’année de naissance du Mouvement de Libération des Femmes (MLF).

[8] Pasionaria du Féminisme, la britannique Emmeline Pankhurst fonda en 1903 l’Union Féminine Sociale et Politique.

Ils sont à votre disposition, veillez à mentionner l'auteur et le site émetteur.